Erinnerungen prägen unsere Identität. Sie formen den Menschen, der wir sind. So erinnern wir uns daran, wer uns über die Jahre begleitet hat. Wir denken daran zurück, wo wir aufgewachsen sind. Wie sind wir an den Punkt gekommen, an dem wir heute sind? Neben diesen individuellen sind auch gemeinsame Erinnerungen entscheidend. Erfahrungen und Erlebnisse verbinden uns mit anderen Menschen. So formen sie letztlich unsere Gemeinschaft.

Doch was passiert, wenn unsere Wahrnehmungen und damit unsere Erinnerungen unterschiedlich sind? Je diverser unsere Start- und Standpunkte im Leben, je vielfältiger und dynamischer gesellschaftliche Prozesse sind, desto mehr drängen sich Fragen auf. Wie funktioniert Erinnern in einer diversen (Migrations-)Gesellschaft? Brauchen wir eine andere, eine neue Form des gemeinsamen Erinnern?

Wir möchten diesen Fragen nachgehen. Gemeinsam mit dem Anne Frank Zentrum organisiert Gegen Vergessen – für Demokratie e.V. deshalb ein Treffen in Nürnberg. Vom 23. bis 24. September 2021 haben Multiplikator*innen die Möglichkeit, sich zum Thema „Erinnern in der Migrationsgesellschaft“ auszutauschen. Dieser Beitrag berichtet von den Debatten und Impulsen, die uns während des Programms beschäftigen. Wir freuen uns auf zwei spannende Tage!

Unsichtbare Perspektiven

Der erste Tag des Vernetzungstreffens befasste sich vor allem mit den „unsichtbaren Perspektiven“ auf das Erinnern. Dabei ging es um Personen und Perspektiven, die oft von den Debatten ausgeschlossen werden. Zentral war die Expertise derjenigen, die in der Vergangenheit Opfer diskriminierender und rassistischer Gewalt wurden. Der klare Aufruf des ersten Tages lautete:

Gebt den Betroffenen einen Raum – Hört ihnen zu!

Den Einstieg in die Gespräche boten zwei Impulse. Roxanna-Lorraine Witt, Co-Founderin von save space e.V. betonte in ihrem Vortrag eine intersektionale Perspektive auf das Erinnern. Sie kritisierte, dass unsere Erinnerungskultur der Selbstversicherung der Dominanzgesellschaft diene. Es gehe der (weißen) Gesellschaft vor allem um ihre eigene Außendarstellung. „Weiße“ Erinnerungen stünden im Fokus vieler Projekte. Stimmen von Betroffenen blieben hingegen ungehört, so Witt. Diesen Perspektiven müsse man mehr Raum geben.

Sie forderte die weiße Dominanzgesellschaft dazu auf – im Sinne einer „Critical Whiteness Theory“ – die eigenen Privilegien zu erkennen. Es sei wichtig, Opfer rassistischer Gewalt als Menschen wahrzunehmen und ihre Erfahrungen zuzuhören. Nur so könne man in der Erinnerungskultur Empathie lernen und lehren.

Eren Yetkin, Leiter des Projekts Partizipative Erinnerungspädagogik in Koblenz und Umgebung (PEPiKUm), zeigte in seinem Impuls praktische Möglichkeiten der Erinnerungsarbeit auf. Im Rahmen seines Projektes befassen sich junge Menschen mit der nationalsozialistischen Vergangenheit: Sie untersuchen Biographien verschiedener Menschen.

Zentral sei dabei zum einen die „Handlungsmacht“ der untersuchten Personen. Yetkin berichtete, dass die Grenzen zwischen Opfern und Tätern oft verschwömmen. Außerdem zeige das Projekt, wie die Erinnerungskultur sich durch den Einsatz der Jugendlichen verändere. Es sei besonders wichtig, betonte Yetkin, kontinuierlich gemeinsam zu Reflektieren.

Fragestellungen und Debatten

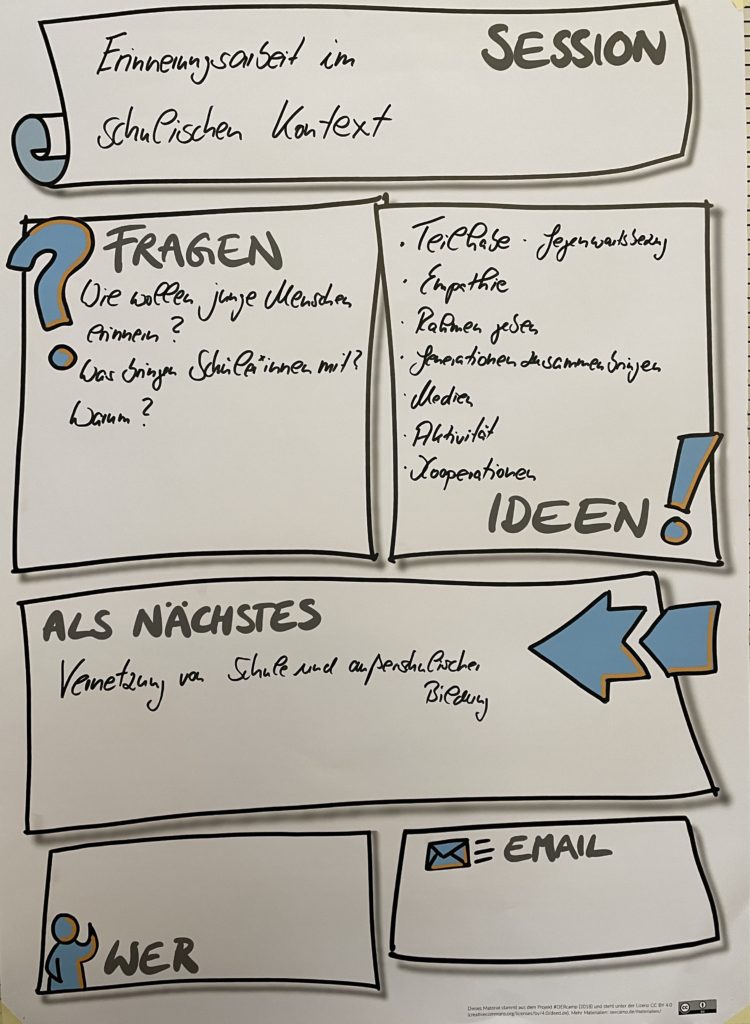

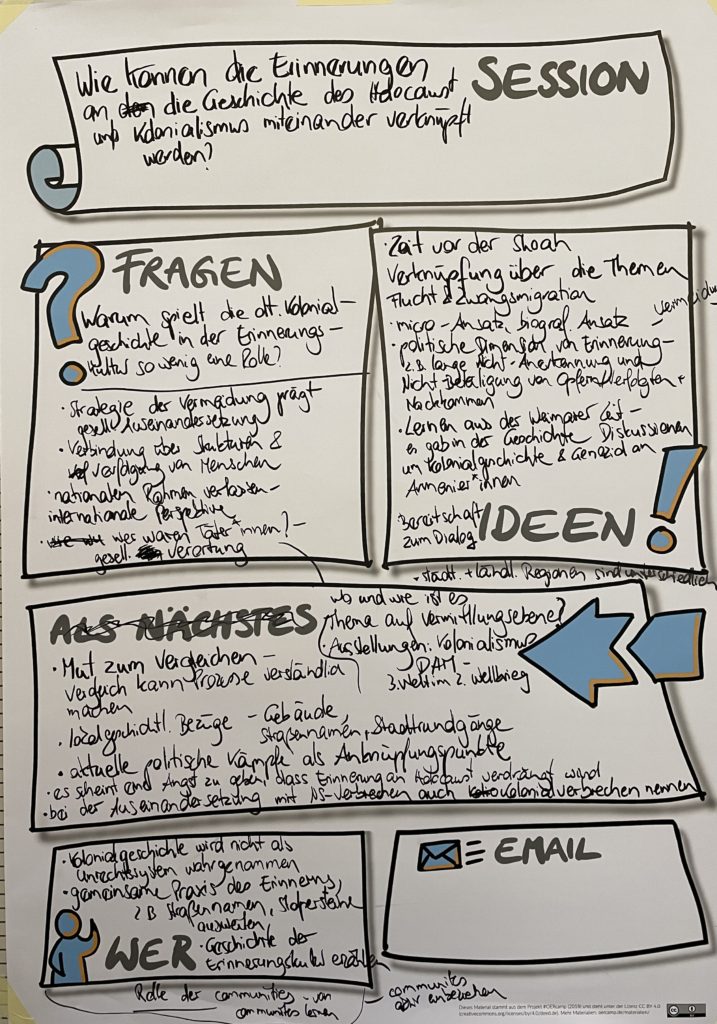

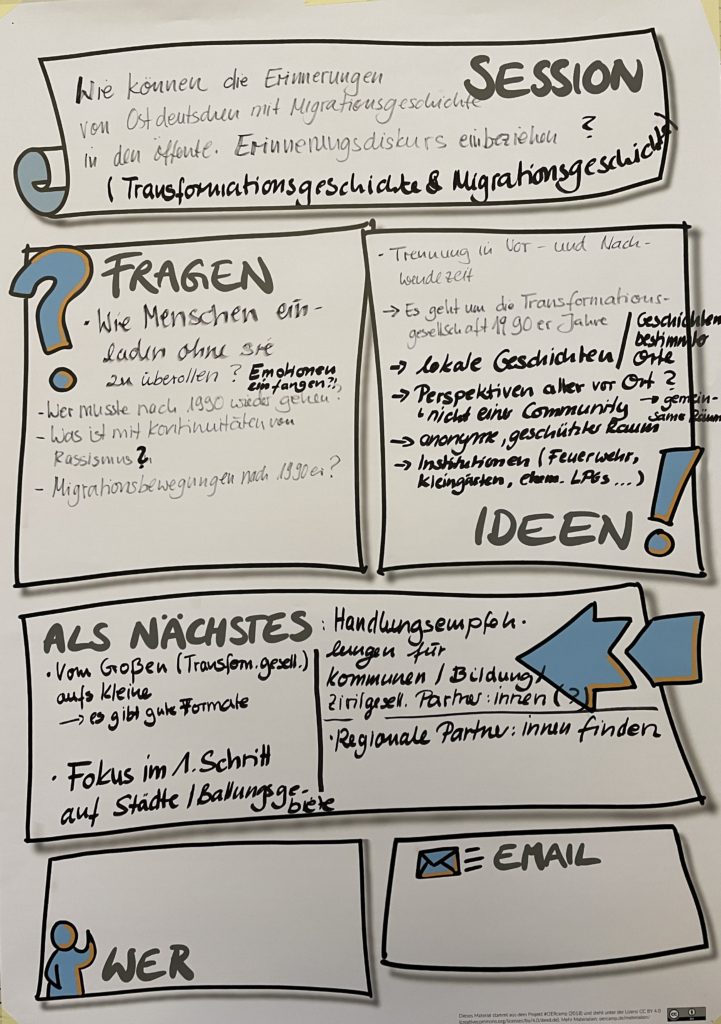

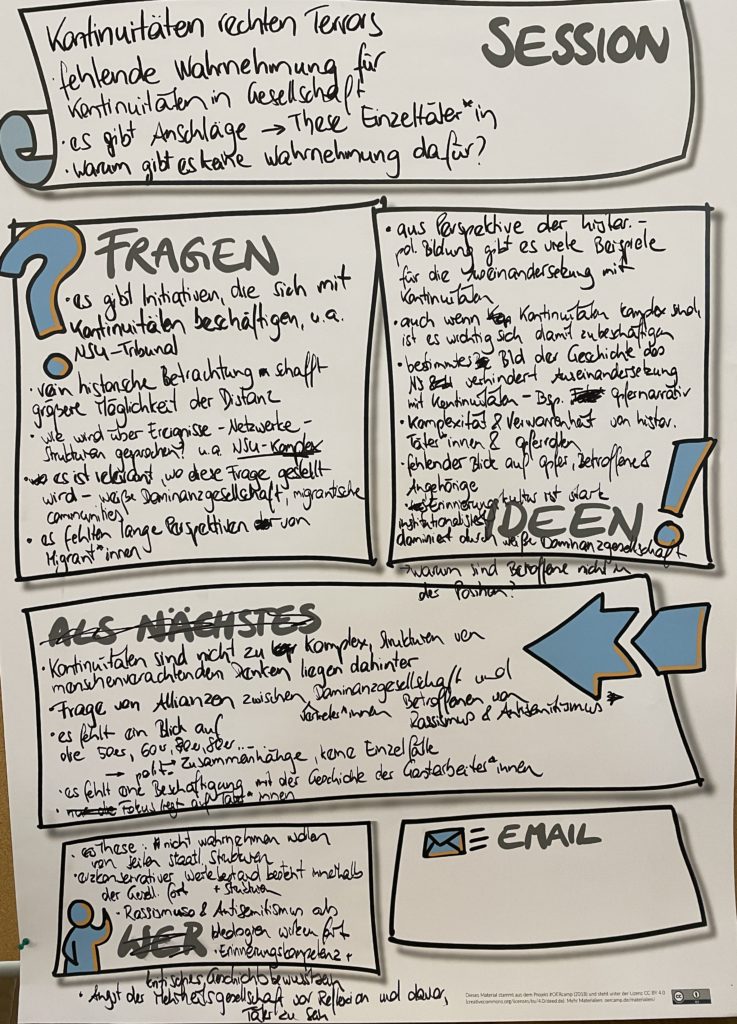

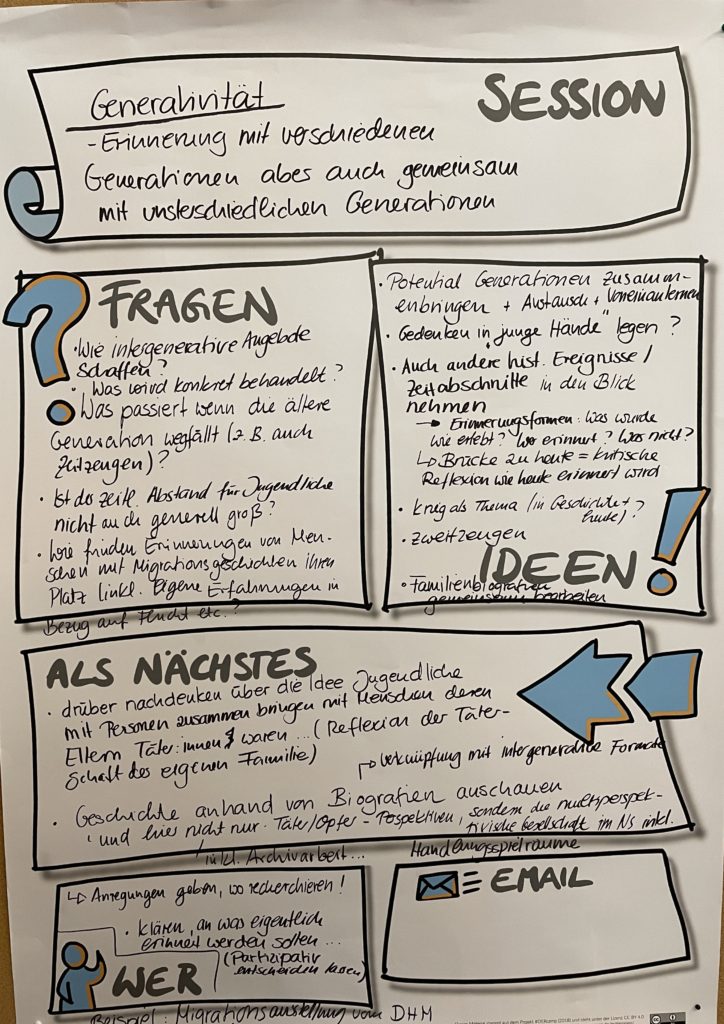

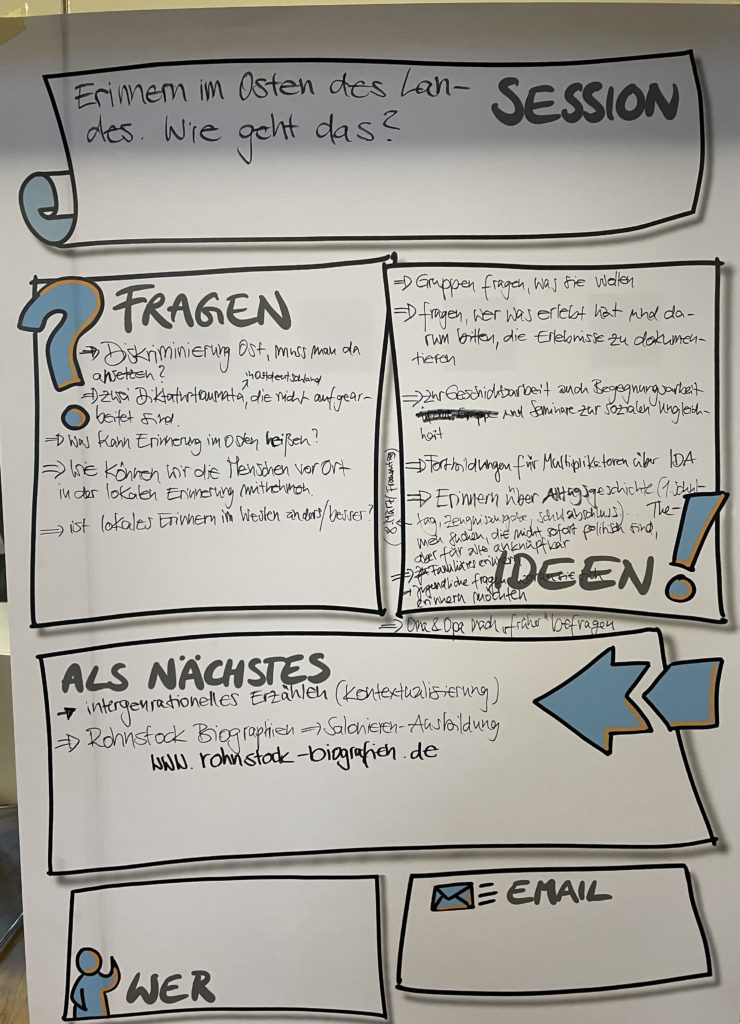

Im zweiten Teil des Tages drehte sich alles um die Frage: „Wie können unterschiedliche Erinnerungen miteinander verknüpft werden?“ Die Teilnehmenden waren dazu aufgerufen, sich in 45 minütigen Gesprächsrunden mit Fragen auseinanderzusetzen, die sie besonders beschäftigten. Dabei sollten auch möglich Ideen oder Lösungsansätze besprochen werden

Es ergaben sich sechs unterschiedliche Ansätze, deren Ergebnisse auf Plakaten festgehalten wurden.

- Wie kann Erinnerungsarbeit im schulischen Kontext gelingen?

- Wie können die Erinnerungen an die Geschichte des Holocaust und des Kolonialismus miteinander verknüpft werden?

- Wie können die Erinnerungen von Ostdeutschen mit Migrationsgeschichte in den öffentlichen Erinnerungsdiskurs einbezogen werden?

- Wie kann man einer mangelnden Wahrnehmung der Kontinuität rechten Terrors in der Gesellschaft entgegen treten?

- Wie kann ein gemeinsames Erinnern mit unterschiedlichen Generationen gelingen?

- Braucht der Osten des Landes eine andere Form des Erinnerns?/ Wie kann Erinnern im Osten gelingen?

Eine Erkenntnis der Gespräche war die Relevanz von Dialogen. Es sei entscheidend, dass die verschiedenen Gruppen in der Gesellschaft im Gespräch bleiben. Nur so könnten unterschiedliche Bedürfnisse und Erfahrungen berücksichtigt werden.

Des Weiteren drehte sich der Austausch auch hier um unsichtbare Positionen. Es stellte sich die Frage, wie man marginalisierten Personen mehr Gehör verschaffen könnte.

Wir müssen Allianzen bilden!

Auch der Aktivist Ibrahim Arslan prangerte an, dass die Perspektive von Betroffenen eine Lücke im deutschen Bildungssystem darstelle. In seinem abschließenden Vortrag berichtete er von seinen eigenen Erfahrungen in der Erinnerungsarbeit. Dabei sehe er sich einigen Schwierigkeiten gegenüber.

Arslan, der als Kind im Jahr 1992 die Brandanschläge auf das Haus seiner Familie in Mölln überlebte, kritisiert den Umgang mit Erinnerungen in der Dominanzgesellschaft. Ähnlich wie Roxanna-Lorraine Witt vertritt Arslan die Ansicht, dass Betroffene hingegen nicht genug Beachtung finden.

Das offizielle Gedenken an Orten wie Mölln fände nicht auf Basis ihrer Erfahrungen statt. Im Zentrum stünde stattdessen die Bedürfnisse der Dominanzgesellschaft. Es stelle sich somit die Frage, wer die „Herrschaft“ über das Gedenken hat – und wem das Gedenken nützen solle.

Aus diesem Grund setzt Ibrahim Arslan sich für eine Erinnerungskultur ein, in der gerade die Betroffenenperspektive entscheidend ist. Sie seien dabei nicht nur Opfer, sondern sollten auch als Experten und Aktivisten gewürdigt werden.

Es brauche eine solidarische Zivilgesellschaft, in der Hand in Hand erinnert wird. Nur so könne es gelingen, Rassismus und Diskriminierung in der Vergangenheit aufzuarbeiten und so letztlich die Gegenwart zu beeinflussen.

„Opfer und Überlebende sind keine Statisten, sie sind die Hauptzeugen des Geschehenen“

Ibrahim Arslan