Das Fortbestehen von Antisemitismus und Rassismus in unserer Gesellschaft nach 1945 wird immer wieder an unterschiedlichen Stellen sichtbar. In unseren Familienbiografien wie im alltäglichen Leben treffen wir auf unbewusste Geschichten. Diese reichen von unerzählten oder verdrängten Familiengeschichten bis hin zu rassistischen und antisemitischen Denkmälern, Straßennamen und Stadtwappen. Debatten hierüber fallen schwer – im Kleinen in der Familie, wie im Großen im gesellschaftlichen Diskurs. Oft wird darüber geschwiegen, manchmal aus Unwissen, manchmal auch, um einer unangenehmen Auseinandersetzung aus dem Weg zu gehen.

UNBEWUSSTE GESCHICHTEN als Thema des Vernetzungstreffens 2023

Auf diese Leerstellen hat Gegen Vergessen – Für Demokratie e.V. gemeinsam mit dem Anne Frank Zentrum e.V. nun im Sinne einer multiperspektivischen Erinnerungskultur den Blick gelenkt. Vom 14. bis 15. September 2023 fand in Lutherstadt Wittenberg ein Vernetzungstreffen für Multiplikator*innen der historisch-politischen Bildung statt. Unter dem Titel „UNBEWUSSTE GESCHICHTE? RASSISMUS UND ANTISEMITISMUS IN FAMILIENBIOGRAFIEN UND ALLTAGSKULTUR“ brachte das Vernetzungstreffen vielfältige Träger, Mitarbeiter*innen und Engagierte für einen Erfahrungsaustausch zusammen.

Ziel des Vernetzungstreffens ist es, die Erfahrungen und Perspektiven marginalisierter Personen und Gruppen zu stärken. Denn diese werden immer noch viel zu oft nicht gehört und in Projekten öffentlicher Erinnerungskultur übergangen. Und auch in Familiengeschichten und unserer Alltagskultur lassen sich Traditionen und Kontinuitäten von Antisemitismus und Rassismus ausmachen, die bis heute prägen.

Geschichten, die gern vergessen werden

Inhaltlich stimmte hierfür Romina Wiegemann vom Kompetenzzentrum Prävention und Empowerment ein. In ihrem eröffnenden Impulsvortrag berichtete Sie über die verstörende Erfahrung des „Nicht-Mitgedacht-Werdens“ einer Jüdin am Beispiel des Denkmals am Bayerischen Platz in Berlin-Schöneberg. Auf dort aufgestellte Tafeln werden rassistische und antisemitische Gesetze und Gebote der NS-Zeit im Duktus der Zeit wiederholt. Gedacht ist die Erinnerungsinitiative als Anstoß zum Nachdenken über eine potenzielle eigene (oder familiäre) Mittäterschaft, einer Erfahrung der Dominanzgesellschaft. Die (ggf. tiefe) verstörende, irritierende Differenzerfahrung, die das Flächendenkmal auf Jüdinnen und Juden haben kann, wurde nicht mitgedacht. So steht das Geschilderte symptomatisch für die Alltagserfahrung des „Nicht-Mitgedacht-Werdens“, des „Nicht-Vorkommens“ sowohl in wohlgemeinter Erinnerungspraxis wie Alltagskultur.

Erfahrungen sichtbar machen und anerkennen

Die Schilderung stimmte das Publikum nachdenklich und bot Wiegemann Anlass, einige wichtige Appelle zu formulieren, die das weitere Vernetzungstreffen prägten. Zum einen müssen die Erfahrungen derer, die von Rassismus und Antisemitismus selbst oder in ihrer Familiengeschichte betroffen sind, sichtbarer gemacht werden. Zum anderen ist die Aufgabe der Mehrheitsgesellschaft wiederum die Anerkennung, dass Rassismen und Antisemitismus durch Sozialisierung und auch in der eigenen Familienbiografie tradiert und weitergegeben werden. Für Multipliaktor*innen einer kritischen Bildungsarbeit bedarf es hierbei der Frage an sich selbst, warum sich differente Perspektiven und Wahrnehmungen dem eigenen, dominanzgesellschaftlichen Blick entziehen, und wie der eigene Wahrnehmungsraum geweitet werden kann

In der anschließenden Podiumsdiskussion wurden die formulierten Gedanken aufgegriffen und durch weitere Perspektiven und Erfahrungen ergänzt. Die Journalistin Alisha Archie setzt sich dafür ein, dass das Coburger Stadtwappen geändert wird. Das Coburger Wappen zeigt den Heiligen Mauritius. Dieser ist unabhängig der Herkunft und des möglichen Aussehens des Heiligen im Stadtwappen als afrikanischstämmig symbolisiert. Archie berichtete über die gemischten Reaktionen auf diese Forderungen. Neben Zustimmung vor allem in den sozialen Medien, reagierten Stadt und Stadtgesellschaft eher empört auf die Forderung. Was Archie enttäuscht ist, dass in der Reaktion auf die Forderungen ihrer Petition, die zumeist mit dem Schlagwort „Kulturgut“ argumentieren, die verletzende und herabwürdigende Wirkung, die das Stadtwappen bei von Rassismus betroffenen Menschen auslöst, kaum bis gar nicht vorkommt ebenso wie die Bereitschaft zur Auseinandersetzung damit.

Wie hält man den Diskurs am Laufen?

Für Christoph Maier von der Evangelischen Akademie in Sachsen-Anhalt, der über den Umgang mit der antisemitischen Schmähplastik an der Stadtkirche in Wittenberg berichtete, stellte die Frage wie ein guter Umgang mit solchen Objekten aussehen kann. Er verwies darauf, dass es bereits in den 80er Jahren einen Diskurs hierüber gab, an dessen Ende eine Kontextualisierung und künstlerische Intervention stand. Das diese nun nicht mehr ausreiche, ist Ausdruck einer veränderten Gesellschaft. Für ihn steht der kontinuierliche Umgang und das Gespräch hierüber im Vordergrund, griffen doch Forderungen nach „Entfernen“ oder „Bewahren“ zu kurz für eine Gesellschaft, die sich immer wieder der Reflektion der eigenen (Gewalt-)Geschichte stellen müsse. Der Austausch über Identität, Verletzungen und Scham sei unglaublich schwierig und mühsam, deswegen aber umso wichtiger damit der Diskurs darüber nicht abgebrochen wird.

Rassistische und antisemitische Erlebnisse sind traumatisch!

Über einen veränderten Umgang einer jüngeren Generation mit Erfahrungen von Rassismus und Gewalt, sprach auch Dennis Chiponda vom Dachverband der Migrant*innenorganisationen in Ostdeutschland e.V. (DaMOst). Eindrücklich berichtete Chiponda über seine Erfahrung und von Familienmitgliedern in den sogenannten „Baseballschlägerjahren“. Das Sprechen über Rassismus und Antisemitismus fällt innerhalb betroffener Familien schwierig. Gerade in der älteren Generation gibt es ein großes Schweigen hierüber.

Chiponda erklärte dies mit den Möglichkeiten an Bildung, Zugängen und Sozialen Medien einer jüngeren Generation, in der es zum ersten Mal um tatsächliche Inklusion geht. Dagegen standen in den Eltern- und Großelterngenerationen Assimilation und Integration im Vordergrund. Er stellte die Frage was dieses Nicht-Sprechen und die gesellschaftliche Nicht-Anerkennung der eignen Lebensleistung mit Menschen macht, auch mit Blick auf das intergenerationale Erbe. Daran anschließend formulierte Chiponda den Wunsch nach Verständnis und nach einer Fehlerkultur in alle Richtungen. Verständnis und Fehlerkultur sowohl dafür, dass es in der Dominanzgesellschaft Zeit und Arbeit braucht Leerstellen zu füllen und als auch die Perspektiven anderer mitzudenken. Aber auch dafür, dass eine jüngere migrantisierte Generation ungeduldig und wütend ist. Denn rassistische und antisemitische Erlebnisse sind traumatisch!

Leerstellen in Familiengeschichten: Verpasste Chancen

Auch die Sozialwissenschaftlerin und Pädagogin Dr. Iris Wachsmuth, Vorsitzende der „Neuen Arbeitsgemeinschaft für Zeitgeschichte e.V.“, sprach über Leerstellen in Familienbiographien. Die Auseinandersetzung mit der eigenen Familiengeschichte ist in der deutschen Dominanzgesellschaft mehrheitlich nicht geschehen. Das trage auch zur Aufrechterhaltung von Antisemitismus und Rassismus bei. Dies beschrieb sie als verpasste Chancen, denn durch eine nicht vorhandene innerfamiliäre Aufarbeitung würden Leerstellen weiter tradiert und entschuldigende Narrative weitergegeben. Doch in einer Diktatur gäbe es keine Neutralität, alle Familien waren und sind irgendwie verstrickt, ob als Täter oder Opfer. Für Wachsmuth muss es Möglichkeiten des Aufbrechens geben, um eine Kultur des Fragendürfens und der Selbstreflektion zu fördern. Auch mit Blick auf die Gesellschaft. Neben der Beschäftigung mit der eigenen Familiengeschichte bedarf es heute jedoch auch gezielte Auseinandersetzung mit Rassismus und Antisemitismus, um sich weiterzuentwickeln und fortzubilden. Die Aufarbeitung von Familiengeschichte kann dabei verdeutlichen, wie diese sich entwickeln und entwickelt haben.

Ambiguitäten aushalten, geschützte Räume ermöglichen

Dass die Aufarbeitung von familiärer Geschichte nicht einfach ist, darüber waren sich alle Panelisten einig. Daher bedürfe es geschützter Räume, um über Unsicherheiten und Verletzungen innerhalb der eigenen Familiengeschichte zu sprechen – um sich anschließend im Diskurs begegnen zu können, um Geschichte auf- und Gegenwart zu bearbeiten können. Denn wir werden als Gemeinschaft nicht um Debatten, wie die beschriebenen, umhin kommen. Wenn diese Debatten nicht mehr existieren, haben wir etwas falsch gemacht, wie Maier betonte.

Wie lernen wir also das Debattieren und wie und wo können wir Lernorte schaffen? Als Gesellschaft müssen wir wieder lernen, Ambiguitäten auszuhalten und Empathie aufzubringen für Erfahrungen und Perspektiven anderer. Ebenso sollten wir lernen, die Historizität dieser Erfahrungen anzuerkennen, anstatt in Abwehrreaktionen zu verfallen. Denn bei allem Verständnis für die Angst vor Veränderung, etwa bei der Umbenennung einer Straße oder der Änderung eines Stadtwappens, äußerten Chiponda und Archie Unverständnis darüber, dass häufig keine Empathie bestehe. Solche Objekte oder Namen seien eher Triggerpunkte, die Antisemitismus und Rassismus in der Alltagskultur manifestieren und verstetigen. In der öffentlichen Debatte werde diese Empathie allerdings eingefordert als Verständnis für kulturelles Erbe, die einem selbst nicht entgegengebracht werde. Es fühle sich an, als werde man von der eigenen Gesellschaft nicht „zurückgeliebt“, brachte es Chiponda auf den Punkt.

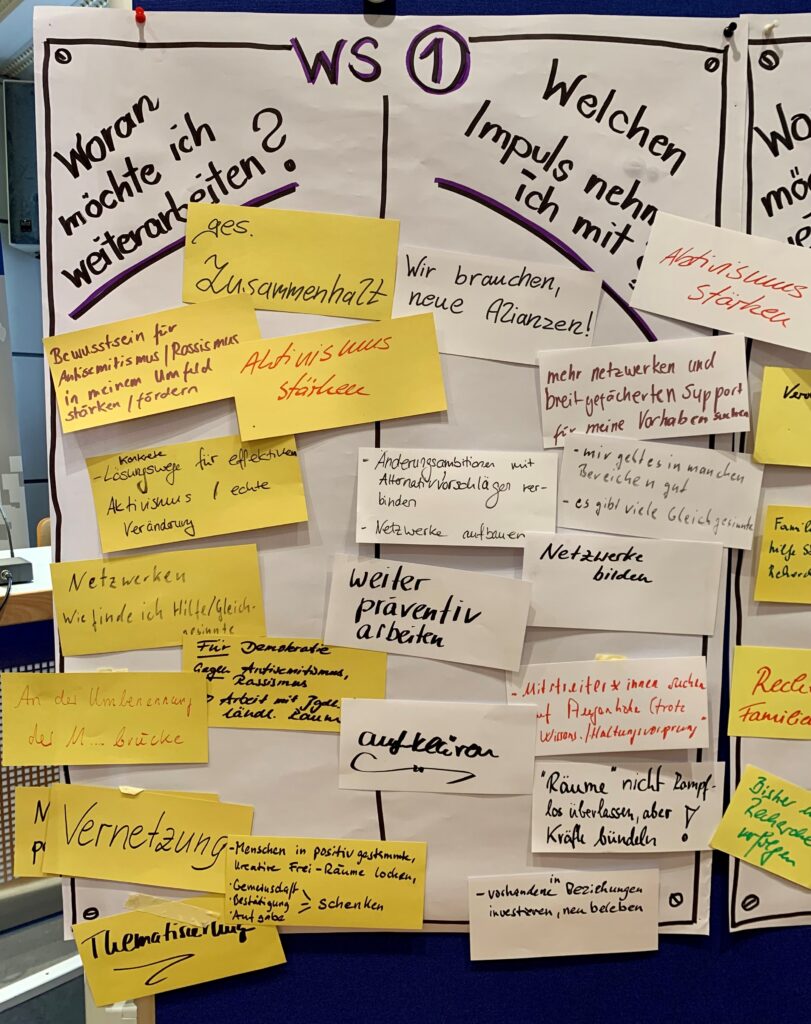

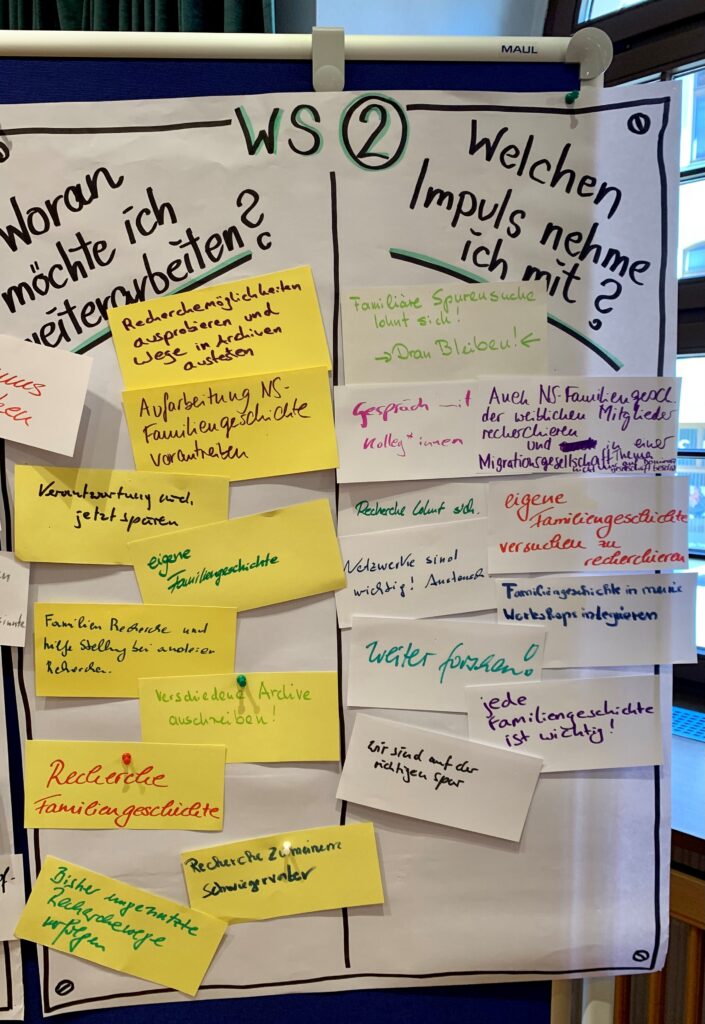

„Unbewusste Geschichte?“ Workshops

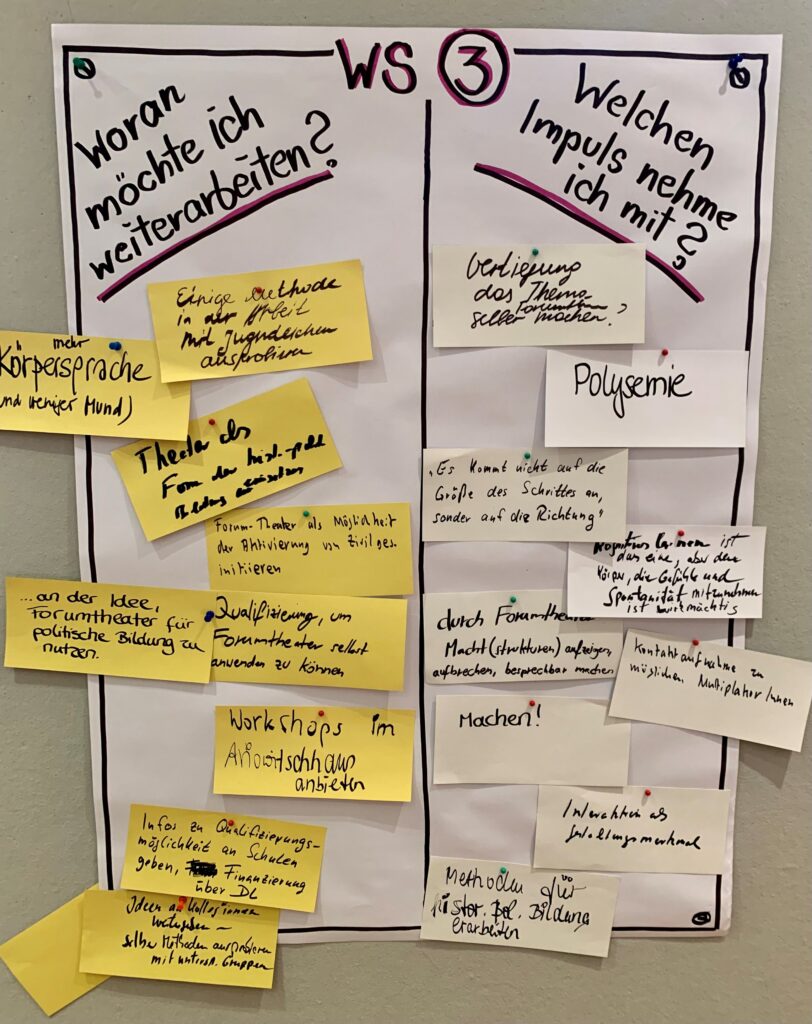

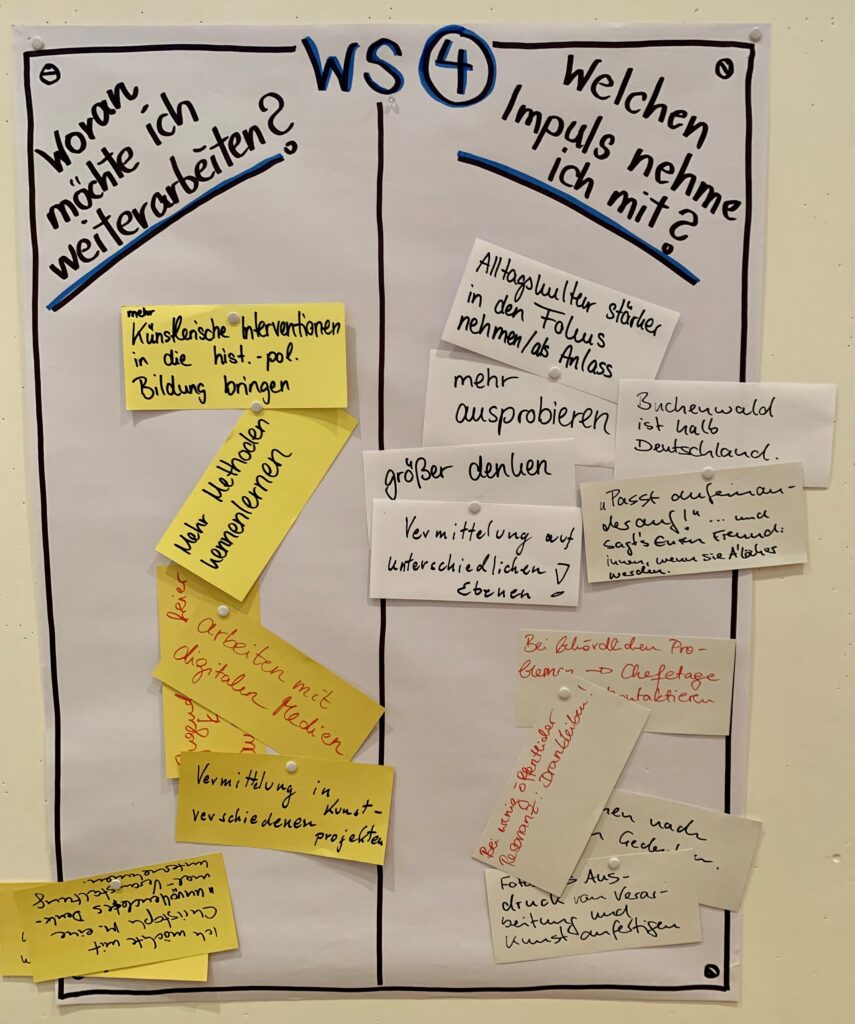

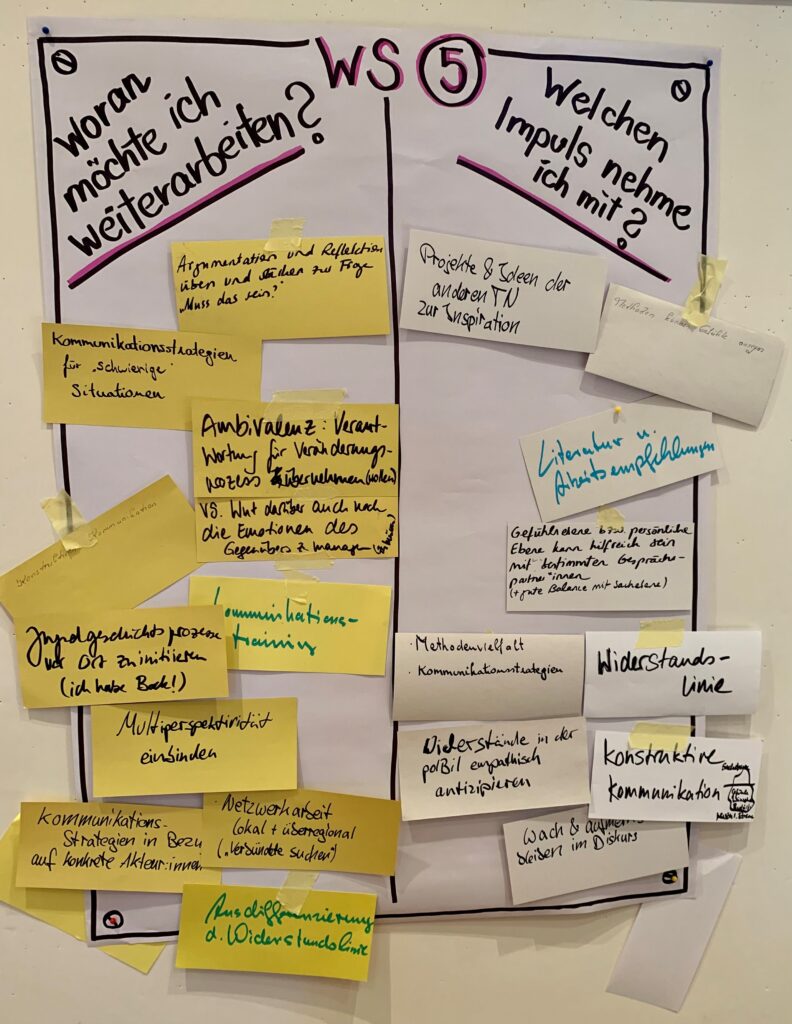

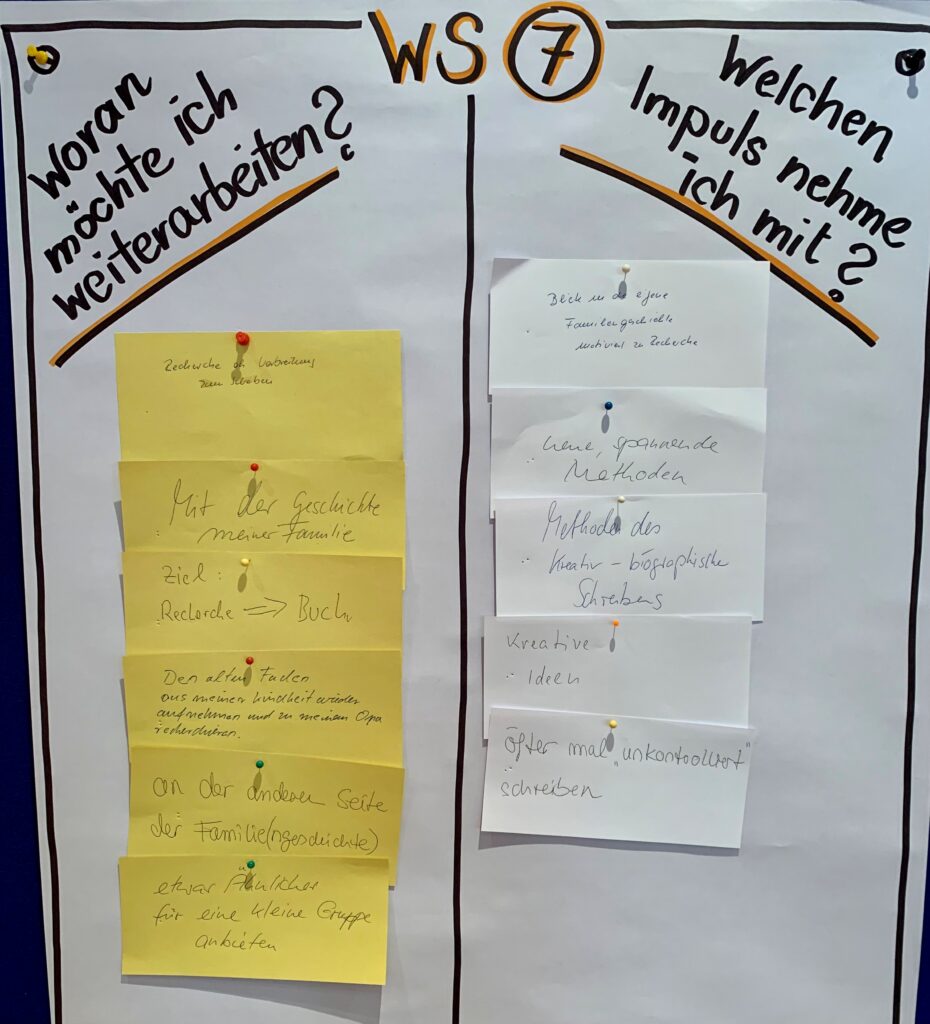

Inhaltlich wurde das Gesagte in anschließenden Workshops mit unterschiedlichsten Methoden vertieft. Auf dem Programm standen ein Erfahrungsaustausch zu Rassismus und Antisemitismus im öffentlichen Raum (Alisha Archie und David Gilles sowie Luiza Kulenkampff, beide AFZ), ein Workshop zum Forumtheater in der Arbeit gegen Rechtsextremismus mit dem Trainer und Theaterpädagogen Till Baumann sowie ein Spurensuche-Workshop zu NS-Familiengeschichte (Annina Hofferberth und Karolin Baumann, Geschichtsort Villa ten Hompel Münster). Larissa Bothe (Gegen Vergessen – Für Demokratie e.V.) arbeitete gemeinsam mit Sandra Brenner (Landesjugendring Brandenburg) zum Umgang mit Widerständen in der lokalen Geschichtsarbeit, Christoph Mauny von der Weimarer Mal- und Zeichenschule e.V. brachte den Teilnehmenden seines Workshops künstlerische Interventionen gegen Antisemitismus im öffentlichen Raum nahe. In einem praktischen und schreibintensiven Workshop zum kreativen Schreiben über Familiengeschichte mit Schreibpädagoge Thomas Avenhaus konnten die Teilnehmenden sich selbst und ihrer Geschichte näherkommen.

Am Ende der Workshops waren alle Teilnehmenden eingeladen festzuhalten, welche Impulse sie aus den Workshops mitnehmen und woran sie weiterarbeiten möchten:

Familienbiografie „Himmel voller Schweigen“

Abgerundet wurde der Tag von einer musikalischen Lesung mit Julia Gilfert, die aus ihrer Familienbiografie „Himmel voller Schweigen“ las und sich selbst am Klavier und mit Gesang begleitete, u.a. mit einer Komposition ihres im Nationalsozialismus ermordeten Großvaters Walter Frick.

Tag 2

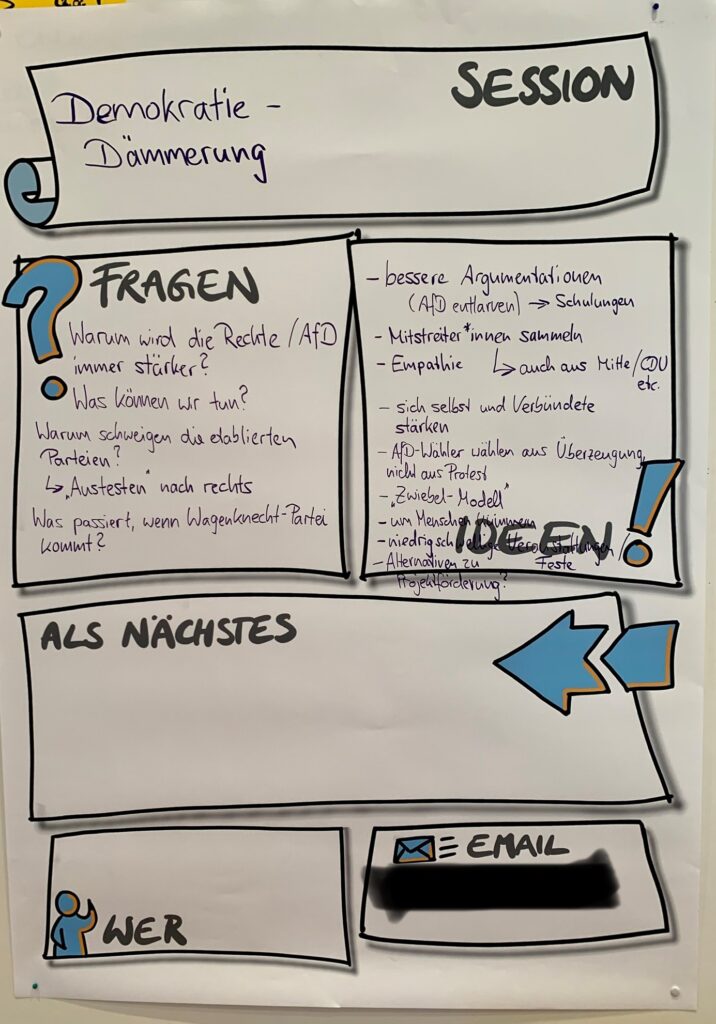

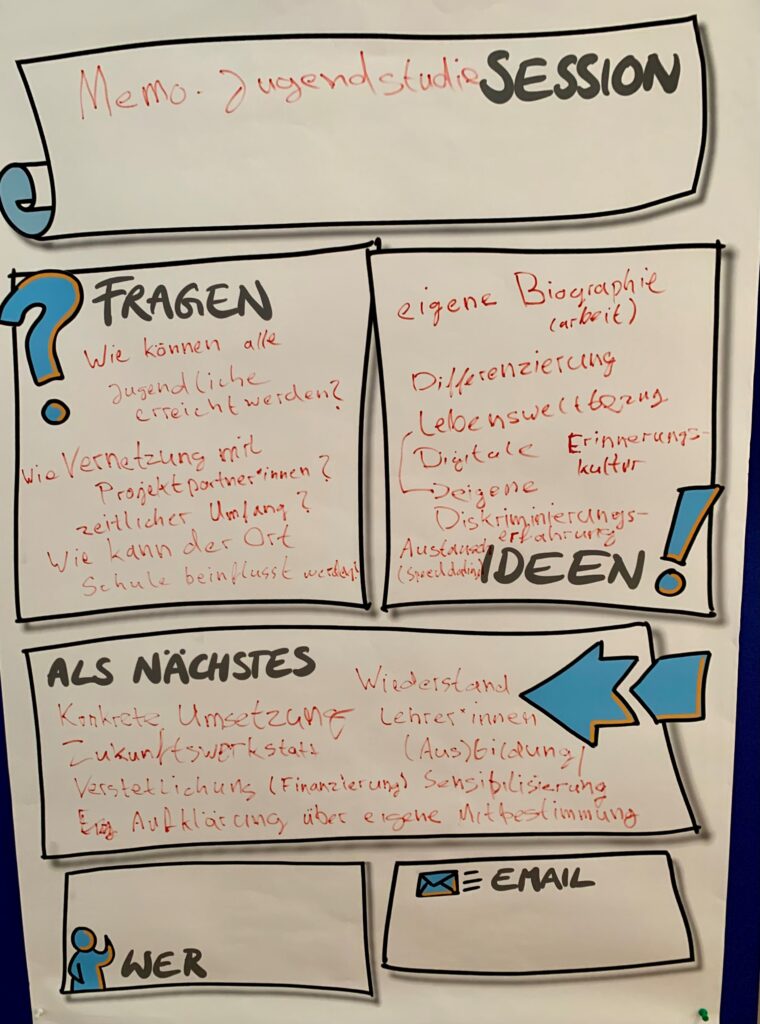

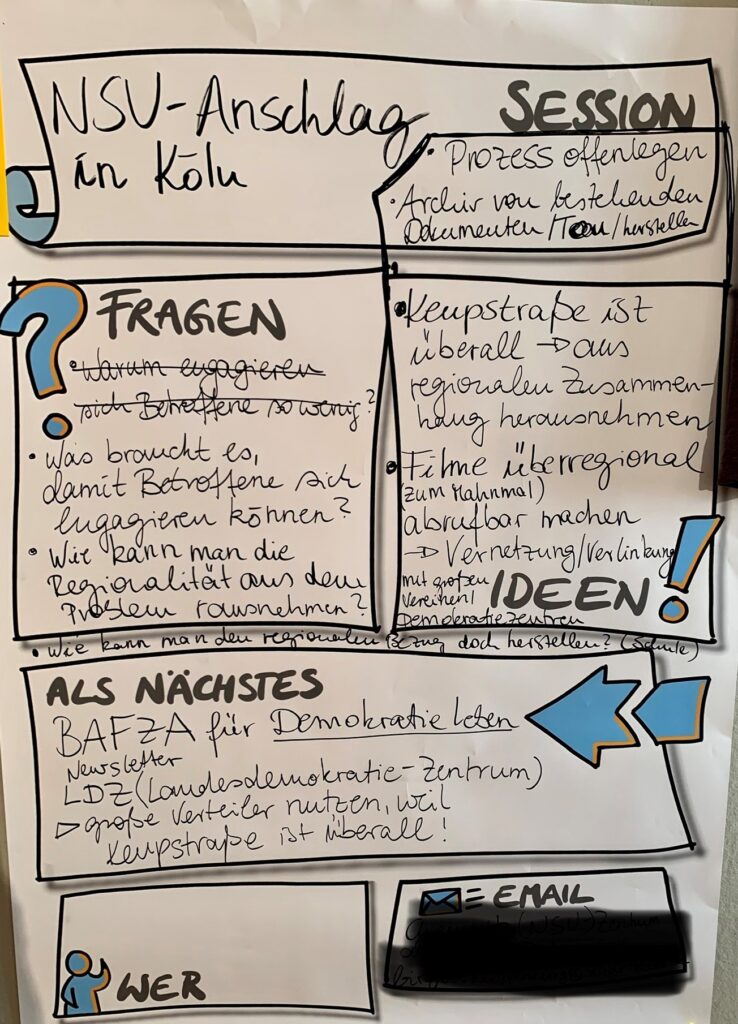

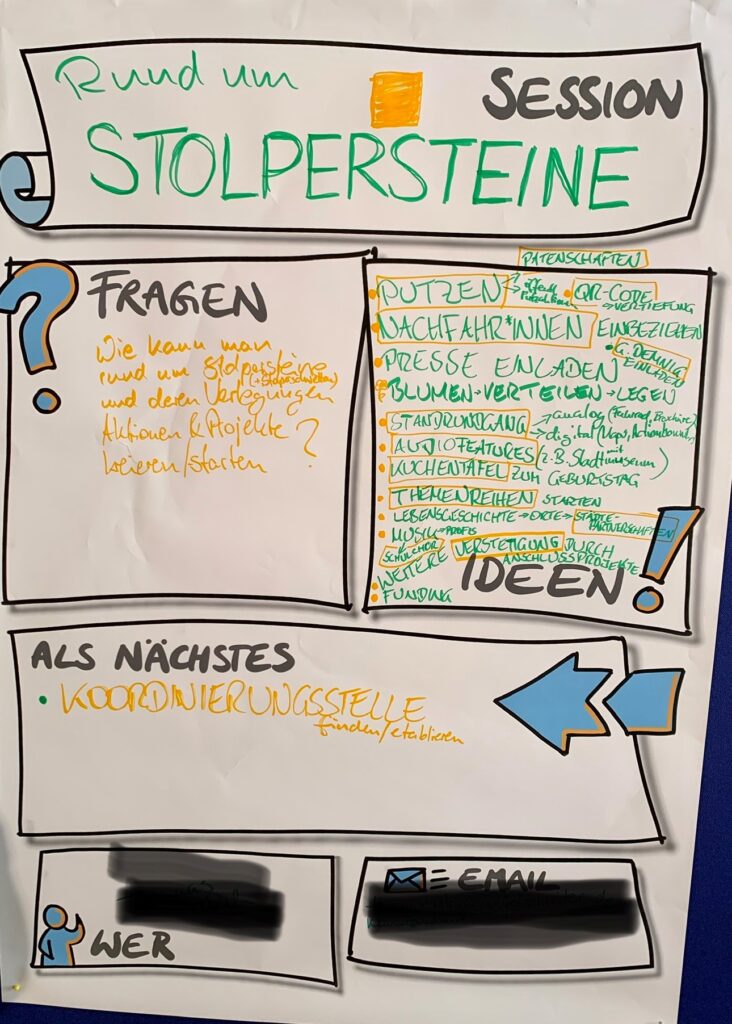

Der zweite Tag ließ den Teilnehmenden viele Möglichkeiten, sich einzubringen. In einem Barcamp mit acht „Sessions“ à 45 Minuten konnten von Teilnehmenden vorgeschlagene Themen in Kleingruppen diskutiert werden. Die thematischen Vorschläge kamen aus dem Publikum und das breit gefächerte Spektrum spiegelt die vielschichtige Auseinandersetzung der Teilnehmenden mit den Inhalten des ersten Tages wieder:

- Was gibt es für Projekte rund um Stolpersteine?

- Der NSU-Anschlag auf die Kölner Keupstr. am 9.6.2004

- Memo-Jugendstudie der EVZ – wie kann ein pädagogisches Angebot daraus entstehen?

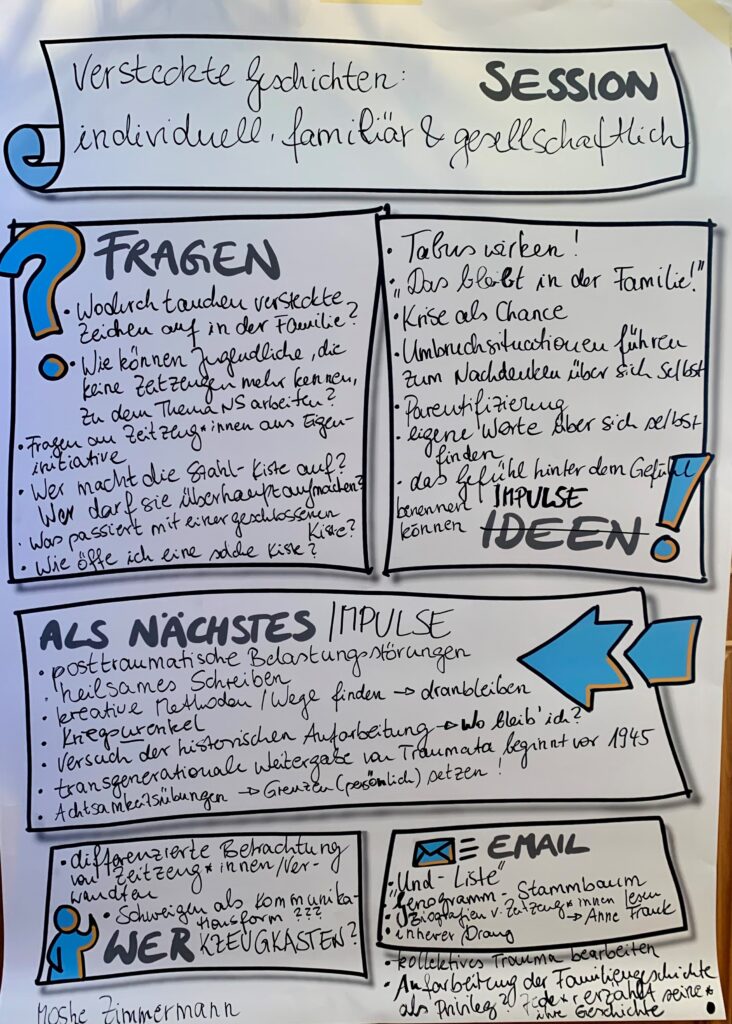

- Versteckte Geschichten: individuell, familiär & gesellschaftlich

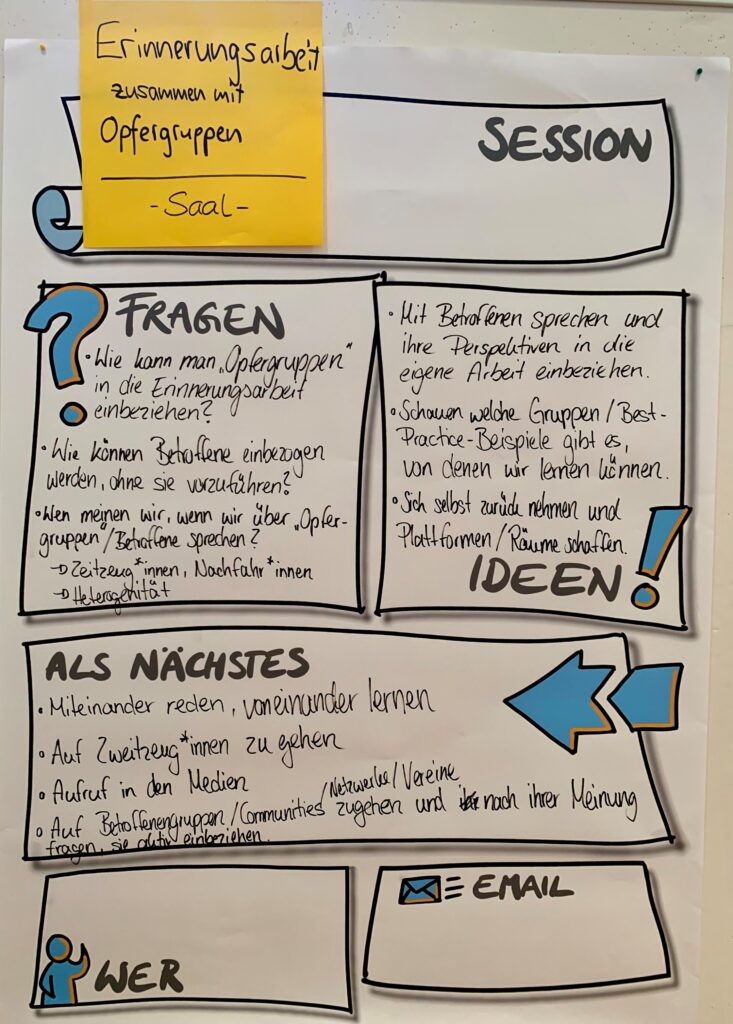

- Erinnerungsarbeit zusammen mit Opfergruppen

- Deutschland 2023 – Beginn einer Demokratiedämmerung

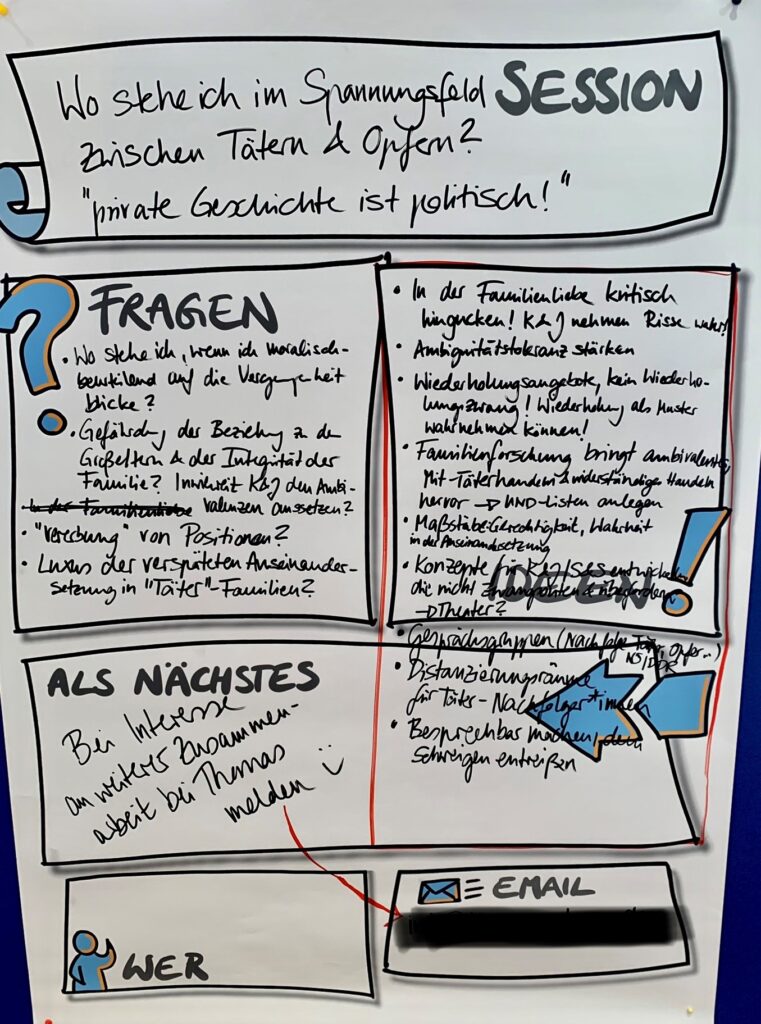

- Wo stehe ich im Spannungsfeld zwischen Tätern & Opfern? „private Geschichte ist politisch!“

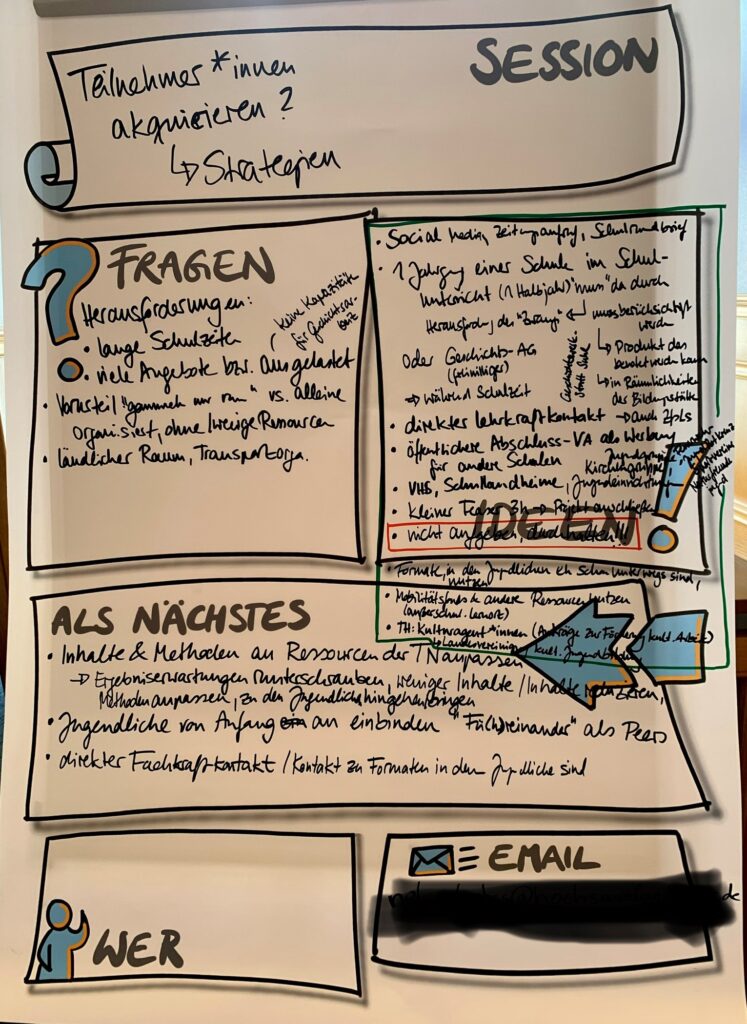

- Teilnehmer*innen-Akquise

Folgende Ergebnisse brachten die Diskussionen in den Barcamps:

Bedeutung der Aufarbeitung eigener Familiengeschichte

In einer abschließenden Runde wurde die Bedeutung der Aufarbeitung eigener Familiengeschichte noch einmal betont, auch als Grundlage der Bekämpfung von Antisemitismus und Rassismus heute. Im Rahmen kritischer Bildungsarbeit gehöre diese Aufarbeitung nicht nur in Projekten mit Jugendlichen, sondern ist auch die eigene Auseinandersetzung wichtig, um selbstreflektiert und achtsam historisch-politische Bildungsarbeit zu betreiben. In der abschließenden Diskussion wurde ebenfalls angeregt diese „Eisernen Kisten“ der jeweiligen Familiengeschichten (frei nach Helen Epstein) mit den Kolleg*innen zu besprechen. Nur so können Orte und Projekte geschaffen werden, die einen geschützten Raum bieten in denen Unsicherheit formuliert und Empathie und Ambiguitätstoleranz aufgebaut werden kann – wichtige Voraussetzungen für gesellschaftliche Debatten.

Zu guter Letzt wurde der Wert von Vernetzung und Austausch zwischen politischen Bildner*innen und Multiplikator*innen betont, verbunden mit dem Wunsch nach einem längeren Vernetzungstreffen in der Zukunft.

Rückblick auf die Vernetzungstreffen der letzten beiden Jahre:

„Erinnern in der Migrationsgesellschaft“ Vernetzungstreffen 2021 in Nürnberg

„Rechtspopulistischen Vereinnahmungen vorbeugen und begegnen“ Vernetzungstreffen 2022 in Berlin

Titelfoto: Workshopimpression Vernetzungstreffen Lutherstadt Wittenberg 2023. Sämtliche Fotos: Katja Harbai